![[連載・片目のサラブレッド福ちゃんのPERFECT DAYS]サラブレッドはどこへ行くのか?(シーズン1-55)](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_0417-scaled.jpg)

NO,9ホーストレーニングメソドからの帰り道、静内近くにある「あさり浜」に寄って、磯ラーメンと天丼を食べました。どちらもこの店の名物らしく、磯ラーメンは海の味がしてさっぱり美味しかったですし、天丼はツユの味が絶品でした。さすがに天丼はひとりで食べきれなかったので、理恵さんと半分こしました。

僕は昨日のパーティーで贅沢なものをたくさん食べさせてもらったので、ナスやイカなどの天ぷらを選び、残りのエビなどを理恵さんに食べてもらおうとして、半分と言いつつも僕が4で理恵さんが6ぐらいの割合で取り分けました。さすがに理恵さんもしょうゆラーメンを食べているので、「全然半分じゃないじゃん。もっと治郎丸さんが取ってよ!」と返ってくるかと思いきや、気がつくと僕よりも早く完食しているじゃないですか(笑)。

「もう食べたの?僕よりも食べるの早い女子初めてかも」と冗談っぽく言うと、「私、朝は食べないからお腹空いてたんだよね。それに牧場の仕事って、いきなり来客とかあるから急いで食べるのが習慣になってるんだよ」と返ってきました。「そっか、なるほど」と半分ほど納得して僕たちは店を出ました。

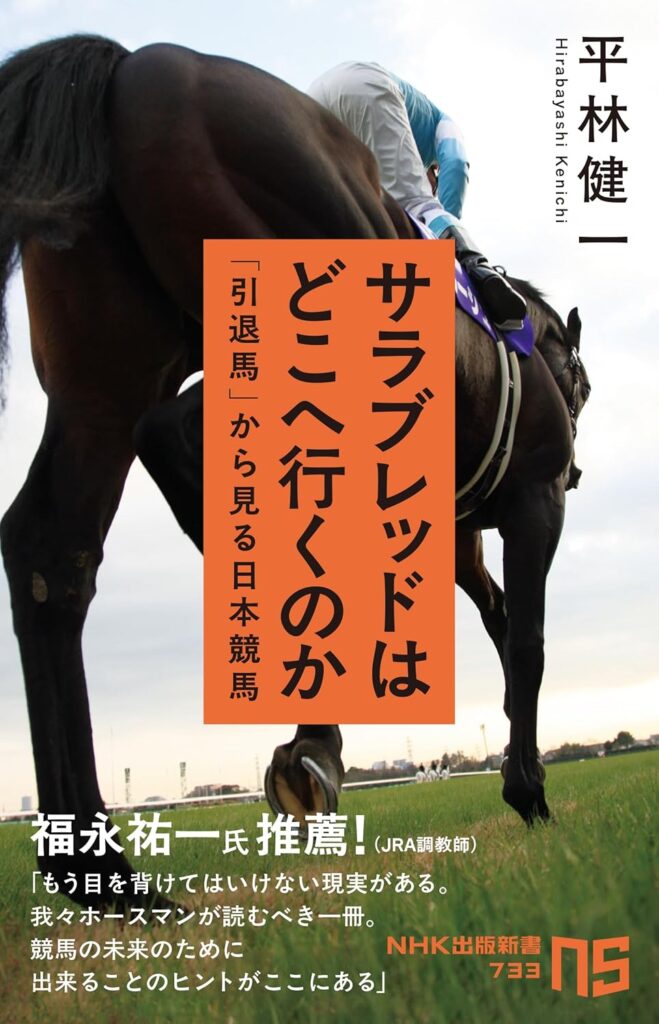

帰りの車中でふとしたことから、引退馬の話になりました。ちょうど僕は『サラブレッドはどこへ行くのか』という本(引退馬問題の課題と提案がきっちりと描かれていて素晴らしい内容でしたので、興味のある方はぜひご一読ください)を読んだばかりだったので、興味深く耳を傾けます。「馬は長生きするから、どうしても最後まで生かしておけないこともあるんだよね」と理恵さんは言います。理恵さんにとって引退馬の問題は、牧場における繁殖牝馬を引退したあとの話です。

昨年で20歳になったトウカイファインは繁殖牝馬を引退し、しばらくは碧雲牧場にてリードホースとして余生を過ごします。新しく繁殖牝馬が入ってきたときにいきなり群れに離すのではなく、まずはトウカイファインと共に過ごすことで新しい環境に慣れてもらったり、また当歳馬が離乳する際の見守り役になったりする役割です。トウカイファインと同様に、碧雲牧場に大きく貢献してくれたフォーミーもおそらく碧雲牧場でしばらく余生を過ごすことになるのではないでしょうか。

それでも全ての繁殖牝馬をそうしてあげることはできず、またトウカイファインやフォーミーでさえ最期まで看取るのは難しいはずです。そこはサラブレッドが人間ではなく、愛玩ペットでもなく、経済動物であるからに他なりません。碧雲牧場では創業者の長谷川敏さんの時代から代々、犬が飼われてきて(最近も新しい犬が入ってきました)、最期まで看取られていますが、さすがに馬は難しいのです。それは人手的にも経済的にもでしょう。馬も高齢になれば病気になったり、自力では動きにくくなったりして医療や介護の必要が高まります。たとえ1頭であっても、身体の大きな馬を最期まで看取ることがどれだけ大変か、人間の介護にたずさわったことのある方であれば想像できるはずです。

もうこれまでとなったとき、碧雲牧場は仲介の人に引き取りに来てもらうそうです。仲介の人からは幾ばくかのお金が支払われるそうですが、どうしても受け取れずに、「何かに使ってください」と伝えるとのこと。そうしたい気持ちやそうせざるをえない気持ちは良く分かります。直接手を下さなければならなかったり、誰かにお願いするとしてもその対価を受け取ってしまうことに、誰しもが拒否感を抱くのではないでしょうか。第三者がクッションとして間に入ることで、厳しくも残酷な現実を少しでも和らげることができるのです。

僕も近い将来、引退馬の問題に直面するはずです。ダートムーアは現在16歳、20歳まで繁殖牝馬として活躍できたとしても、あと4年で繁殖牝馬を引退したあとのことを考えなければいけません。その次にスパツィアーレです。そしてだいぶ先になりますが、福ちゃんのお姉さんや福ちゃんの心配をしなければならないはずです。福ちゃんの老後を心配する頃には、僕自身も70歳近くになっているので、馬よりお前のことを心配しろよという話かもしれませんが、いずれその日はやってくるのです。

正直に言うと、問題に直面して当事者として考えてみなければ、正しい答えは導けないと僕は思っています。真の当事者となったとき、僕は引退馬の問題について本気で考えることになるはずです。つまり、今、僕が引退馬について考えていることは、どこか表面的であり、かつ机上の空論にすぎないことは自分でも分かっています。

それでも、多くの競馬ファンが一口馬主等、何らかの形で馬主としても競馬に関わるようになり、現役時代の前後を意識せざるを得なくなった今、またウマ娘やSNS等を入口に競馬の世界を知った人たちが、馬を擬人化しつつ感情移入して応援するようになった時代において、引退馬の問題は避けて通れません。まだ自分ごととして考えられないと言いつつも、考えざるを得ない、待ったなしの状況です。

全ての馬たちが天寿を全うできる、という引退馬支援の究極の理想に異論を挟むつもりは全くありません。そこに向けて、JRAや社台グループなどを筆頭とした独占企業が自腹を切りながらある程度の方向性を示し、競馬にたずさわる人たちもそれぞれにできる行動を取ることは大切でしょう。全体としては、サラブレッドの命を守ろうとする方向に向かうことは間違いありませんし、それ自体は良いことです。

ただ、僕の中に僅かな違和感があるのです。今の僕では上手く表現することができないのですが、それは馬と人との関係性にある気がします。作家の角幡唯介さんが犬をパートナーとして命運を託し合う極限状態の旅をした際に感じた、むき出しの生と死のモラルについて、こう語っていました。

実際、旅が進むほど私は犬に依存していた。予想以上に依存していた。犬に暗闇の目となってもらい白熊が来たときに吠えてくれることを期待していただけではなく、橇引きの力としても依存していた。だがそうした実務的な役割よりもはるかに、極夜の闇のなかでの孤独感を癒してくれる精神的なパートナーとして私はこの犬に依存していた。正直に言って、この長い闇の世界の旅を犬なして完全に一人でできるかと訊かれれば、それは不可能だと答えるよりほかない。

犬はいるだけで私の心に平静を与えた。犬がいないと旅を続行できない私は、この旅の間中、犬は元気だろうか、身体は大丈夫だろうか、足の肉球の傷は治っただろうか等々、常に犬の身体の状態を案じていた。朝、テントを出るときは必ず健康状態を確認するために犬の糞を見に行ったし、足や背中に傷ができるたびに外傷用軟骨を塗りこんだ。橇をきちんと引かないときは死ぬほどムカつき怒鳴り、殴りつけることもあったが、それもふくめて自分のほかに気にかける他者がいるだけで私の孤独感は癒されていた。テントの中からみしみしと犬が雪面を踏みしめて歩く音が聞こえただけで、一人ではないことが分かり気持ちが安らぐのだ。そして、最終的には犬が死んだときにその肉を食えば自分は生き残れると考えることで死の不安から逃れることができていたぐらい、私は犬に依存していた。

犬の死肉を食うことで生き延びられるという依存形態は、現代人の常識的感覚からすればあきらかに歪んだものだ。しかし、私がこの犬と一対一で旅することで見出したかった人間と犬との原始融合状態とは、もしかしたらこういうものだったのかもしれない、とも思う。

私は以前からシオラバルクにくるたびに、この村のイヌイットと犬の関係は現代人とはちがうモラルによって営まれており、どことなく狼が犬に進化して人間と共存するようになった後期旧石器時代における人間と犬との間の相互依存を今に残しているような雰囲気を感じてきた。その謎が、自分自身が犬と命運をたくしあう旅をすることで解けた気がした。シオラパルクの人間と犬の間に後期旧石器時代的な雰囲気が感じられるのは、両者の関係に欺瞞というものがまったく存在しないからだ。

現代の先進国では、犬は人間の欺瞞を象徴するような存在と化している。表向きは愛玩犬としてひたすら可愛がられて愛護されているように見えるが、見えないところでは、不必要とされた犬が保健所で殺処分されているし、犬を可愛がるという一方的な欲望を満たすために無駄なブリーディングを施して奇形としかいいようのない犬種を生み出してもきた。どんなに愛護的に扱っていようと、根底において人間は恣意的に犬を扱っているわけで、都合のいいときにその時々にあった仮面を使い分けている。つまり先進国における人間と犬の関係を徹底的に煮詰めれば、最終的には人間の側の薄暗い欺瞞しかのこらない。

ところがシオラパルクの村人と犬の関係には、こうした欺瞞はない。たしかに村人はいうことをきかない犬を容赦なくぶん殴るし、年老いた犬や橇を引けなくなった犬はあっさりと絞殺されるため、先進国的なモラルから見ると残酷で歪んでいるように見えるが、しかし彼らの犬に対する態度には、自分たちの恣意性や正統性を取り繕うような欺瞞は生じていない。彼らが一見残酷にも思えるやり方で犬との関係を築いてきたのは、極北という過酷な大地を生き延びるためにそうせざるを得なかったからであり、厳しい自然環境は人間と犬との間に欺瞞を生み出す余裕など与えなかった。彼らには生きるために犬が必要なのであり、犬もまた生きるためには人間が必要だ。生きるために犬を生かすこともあれば殺すこともあり、彼らは自らがそうした罪深き存在であることを認めている。生きることが最上位の徳目である生と死のモラル、野生の掟によって生活が営まれているので欺瞞など入り込む余地はなく、先進国の人間のように都合よく仮面を使い分けていない。

おそらく人間と犬が共存を始めた原始の関係もこのような欺瞞のない、むき出しの生と死のモラルによって築かれていたのだろう。はからずも犬の肉を食って生き延びようとすることで、私もまたこのむき出しの生と死のモラルで生きなければならない事態に直面していた。

<俺はお前をパートナーにする。だがいざというときはお前のことを食う>

現代システムでは歪なものとして否定されるこの生と死のモラル、欺瞞なしの本性を前提にしたむきだしの関係性こそ、原始の人間と犬が交わしていた忘れ去られた密約だったにちがいない。犬はこのとき、私という現代人の表面を覆う外向けで公式的な態度や言動の奥にある、犬を殺しても生き延びたいという歪な心性を引きずりだしてきた。それまで仲間としてあつかい、この犬を食うことなんか考えたこともないと公言してきたにもかかわらず、結局のところ、私は最後は食ってしまおうという態度でこの犬に臨んでいる。この生きる者としての罪深さ歪な心性こそ、究極のところで顕わになった私という人間のまぎれもない本性であり、犬は私の本性を開示させる者として、そこに存在していたのである。私にとって犬とはそういう意味での相棒だったのだ。

──「極夜行」角幡唯介著 より引用

イヌイットと犬の関係が現代人とはちがうモラルによって営まれているように、生産の世界に生きる人たちと馬の関係は競馬関係者や競馬ファンとはまた違ったモラルで営まれていることに思慮を及ばせるべきです。そうでなければ、自分の世界における正義観だけで、異なった世界に生きる人たちを否定して傷つけることになりかねません。実は競馬にたずさわる人たちは誰もが「馬が大好き」なのです。その上で、それぞれの馬と人の関係性やモラルが存在することだけは頭の片隅に覚えておきましょう。

何だかんだと考えた挙句、理恵さんも言っていましたが、「生きているときだけでも幸せだって思ってもらえるように接している」ことの方がよっぽど大事なのではないかと今は思うに至りました。引退馬問題を考えるより前に、今あなたの目の前で生きている馬たちは幸せなのかを問うてみるべきなのではないでしょうか。その視点がなければ、引退馬問題は大きく間違った方向に進んでしまう気がします。

現代の医療技術があれば、天寿を全うするどころか、それ以上に馬たちを生かしておくことができるようになるはずです。どれだけコストを削減したとしても、全ての馬たちを30歳まで延命することができるようになった場合、莫大なお金が必要となり、毎年、指数関数的に必要額は伸びていき、それはとても個人的にどうこうできる額ではなくなります。そうなると、何らかの形で税金や公金を引っ張ってきて使われるようになり、最初は馬の命を救うための仕組みであったはずが、気がつくとお金を稼ぐために馬の命を盾にするビジネスへと変わってしまいかねません。

さらに言うと、引退馬問題にはそれぞれの死生観が大きく影響します。正解がないと思えるのは、それゆえでしょう。僕は使命を終えたと思ったら静かに人生を終えても良いと思っていますが、生きているだけで十分幸せだと考える人もいるでしょう。年齢や経験によって、死生観に変化が起こることもあるはずです。死んだら骨は粉々にして海に捨ててくれと言っていた世捨て人が、病室のベット上で死を目の前にして、死にたくないと懇願することがあっても良いと思います。細くても長く生きたいと願っていた人が、偶然の事故であっけなく死んでしまうこともあるはずです。天寿を全うすることが必ずしも天命ではありません。

もしかすると、馬たちにもそれぞれの死生観があるのかもしれません。馬たちに聞いてみられたら良いのですが、それができない以上、僕たちは目の前にいる馬の幸せを考えていくことしかできません。映画「今日もどこかで馬は生まれる」の中で引退馬協会の沼田恭子さんがおっしゃっていたように、「馬は1頭ずつしか生かせない」ということです。人間の都合で生まれ、人間の勝手に生かされる(もしくは殺される)サラブレッドとはなんと哀しい生き物でしょうか。いや、僕たち人間だって同じなのかもしれません。自分の意志や力で生きていると思っている人でも、いつかは誰かに助けられたりもしくは救われなかったりして、生きたり死んだりするのです。そう、僕たちはいつだって生かされているのです。

話がずいぶん逸れてしまいました。今の僕なりに思うことを書いてみましたが、結局のところ、実際に自分が直接たずさわる馬とそのような場面に立ち会わない限り、本当の答えは見つからないと思っています。自腹を切って、自分ごととして考えなければ、僕は本気で考えないし、感じられない人間なのです。そのときにならねば分からないのですから、今からあまり決めつけすぎないようにしたいですし、今はあらゆる人たちから話を聞きながら視野を広げておきたいと思います。

(次回へ進む→)

Photo by Shigeki Degoshi

![[連載・片目のサラブレッド福ちゃんのPERFECT DAYS]旅立ち(シーズン1最終回)](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2026/01/S__21741573_0-150x150.jpg)

![[連載・片目のサラブレッド福ちゃんのPERFECT DAYS]カメラを止めるな!(シーズン1-79)](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2026/01/2025011110-150x150.jpg)

![[連載・片目のサラブレッド福ちゃんのPERFECT DAYS]ソッパ(シーズン1-78)](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/12/2025123001-150x150.jpg)

![[連載・片目のサラブレッド福ちゃんのPERFECT DAYS]ダートムーアの最高傑作(シーズン1-77)](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/12/S__83959810_0-150x150.jpg)

![[重賞回顧]あの日の勝負服、もう一度─柴田大知とコスモフリーゲンの星に願いを~2025年・七夕賞~](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/07/img_7790-1-300x225.jpg)

![[テーマトーク]あなたの好きなステイヤーは?〜長距離戦を戦い抜いた名馬たち〜](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/03/image-466-150x150.png)

![[アイドルホース列伝]川崎競馬場で目撃した、2024年の日本ダービー(朱鷺野真一郎さん)](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2024/09/IMG_5110-150x150.jpeg)

![[重賞回顧]変幻自在の良血馬が、秋に期待を持たせる重賞初制覇~2022年・ラジオNIKKEI賞~](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2022/07/FWus8sLakAIMcOT-150x150.jpeg)