本格的な秋の始まりは、毎日王冠から…

10月の府中競馬が開催されると、本格的な秋を感じる。秋の府中開催の1週目のメインは伝統の毎日王冠。三か月ぶりに新宿から京王線に乗り、東府中に向かう車内で初夏の激闘シーンを思い出しながら、新たな気持ちで競馬新聞に目を通す。東府中で乗り換え、府中競馬正門前駅のホームに降り立つと、一気に秋がやって来る。湿気を含まない澄み切った空気を一杯吸い込みながら改札を抜けると、真打の秋競馬が待っている…。

毎日王冠は2025年で76回を迎える歴史のある重賞レースである。1984年にGⅡに格付け(優勝馬カツラギエース)されて以降、約40年間10月上旬の施行で定着している。毎日王冠は秋のGⅠ戦線におけるステップレースとなっているため、歴代の優勝馬には誰もがその名を知る名馬がズラリと並ぶ。2勝したのはオグリキャップ(88年89年)とサリオス(20年22年)の2頭。エイシンフラッシュやグラスワンダー、リアルスティールなど続々と凄い馬たちが優勝馬として登場する。そして、何と言っても「夢の毎日王冠!」といえば、1998年の毎日王冠だろう。圧勝したのはサイレンススズカ、後塵を拝したのがエルコンドルパサー、グラスワンダー…。夢のような、1分44秒9のドラマだった。

伝統のレースだけに牡馬の優勝が圧倒的に多いのが毎日王冠。GⅡに各付けされた1984年以降、牝馬の優勝は僅か4頭のみ。ダイナアクトレス(1987年)、シンコウラブリイ(1993年)、アエロリット(2018年)と、シンコウラブリイ以降23年ぶりに牝馬として優勝したルージュバック(2016年)である。

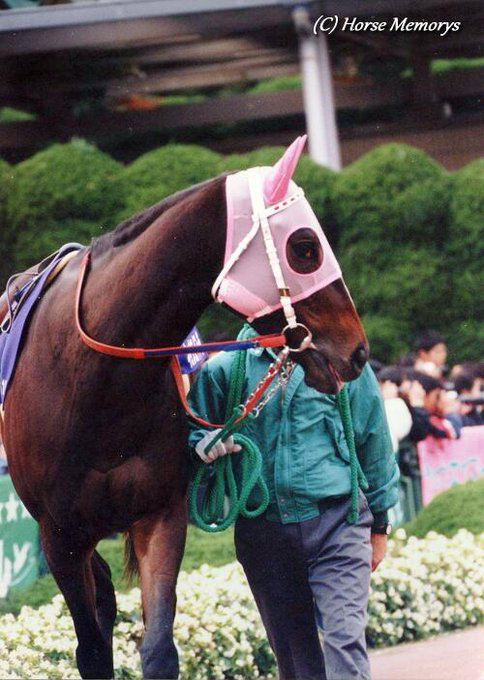

ルージュバックは、GⅠ制覇に一歩届かなかったものの何度も優勝争いに加わり、重賞4勝のキャリアを持つ名牝である。彼女は450キロ前後の華奢に見える馬体を駆使し、迫力満点の差し脚を披露してくれた。「ルージュバックの切れ味」は、展開が嵌った時にその凄さが発揮される。その切れ味に期待しながら、単勝馬券を買い続けた私は、熱烈なルージュバックファンのひとりである。

ルージュバック・・・歴代の毎日王冠優勝馬で、ひと際輝く名牝だった。

輝くデビューからの3連勝…そして苦難の牝馬三冠戦線

ルージュバックのデビュー戦は、衝撃的なレースだった。2014年9月28日、中山競馬場改修のため新潟で開催となった秋競馬の3週目。1800mの新馬戦に2番人気で登場したルージュバックは、戸崎騎手を背に中団の外を追走する。直線に入ると大外に持ち出し、ラストスパートに入る。前脚を大きく上げるダイナミックな走法で、先頭集団を捉え、上がり3Fを32秒8でゴールを通過した。翌日のスポーツ紙には、「牝馬クラッシック候補登場!」のフレーズが躍る。デビュー前はそこまで注目されていなかった小柄な牝馬が、一夜にしてスターダムを駆け昇った。

二戦目は1か月後の百日草特別(府中・2000m)を選択。札幌2歳S4着のミュゼエイリアン、後の京成杯優勝馬ベルーフを相手に直線で末脚を爆発させ、ムチを使うことなく差し切る。上がり3Fは最速の33.3秒。デビュー戦のインパクトはホンモノだった。

暮れには、阪神ジュベナイルフィリーズ優勝のショウナンアデラ、2着のレッツゴードンキを抑えて、来年のクラッシック候補№1に祭り上げられる。クラッシックロードを確定させるための次走は何処か?勝つことを前提に次走議論が持ち上がるほどだった。

ルージュバックの三走目は、牝馬限定のトライアル、クイーンCでもチューリップ賞でも無く、選択したのは牡牝混合のきさらぎ賞。牡馬相手にクラッシックロード出走の権利を取る作戦に出たのは、自信の表れか?大丈夫なのか…?

ゲートが開くとその疑念は吹き飛ばされる。良血ポルトフィーノの産駒ポルトドートウィユ、オルフェーヴルの全弟アッシュゴールドを相手に、好位から差し切って2馬身突き放しての優勝。牡馬相手の重賞で、3戦連続上がり最速をマークしての優勝は、衝撃の域を超えた。距離が伸びるオークスも含め、春の牝馬二冠はルージュバックのもの…と思われた。

しかし、世の中でスムーズに行くことなど、そう多くあるものでは無い。ましてや、「絶対に」「間違いない」などのフレーズは、思い込みの世界に陥る。桜花賞に出走したルージュバックがまさしくそうだった…。

桜花賞は週末の雨で馬場が悪化、桜花賞には良馬場に回復したが波乱の要素が漂う。スタート後、岩田康誠騎手のレッツゴードンキが先頭に立つと、絶妙のスローペースでレースを進める。1コーナー寄りのスタンドで、ルージュバックの先頭ゴールを待っていた私の頭の中を、一抹の不安が過る。ターフビジョンに映るルージュバックは後方の馬群に揉まれている。

スローペースなのに待機しているのか?それとも馬場が悪く進めないのか?

直線に入ってもルージュバックは後方で苦戦している。そして馬場の悪い最内をスイスイ進むレッツゴードンキが、そのまま4馬身差をつけて逃げ切った。

後方の馬群に包まれてゴール板を通過したルージュバックを、私は呆然と見ていた…。

謎の大敗で、ルージュバックの状態が心配された。桜花賞後ノーザンファーム天栄で調整され、美浦トレセンに戻ってきたのが本番前週の火曜日。大丈夫だろうかという噂も流れる中、オークスの出走馬として7枠14番に組み込まれる。

本当に悔しい2着だった。道中は中団馬群の外に付け、4コーナー手前では先頭集団に取り付いたルージュバック。直線はルージュバックラインともいうべき、外を回り先頭を伺う。ゴールまで200m、ルーバックが先頭で外からクルミナルが迫る。2頭の激しい叩き合いはルージュバックが先頭で進む。クルミナルとの脚色が同じになり、先頭に立つルージュバックを目標に更に外から差してきたのが、ミッキークイーンだった。

あと少しのところだった…。先に仕掛けたルージュバック。結果論としては、ミッキークイーンのポジションが理想だった。桜花賞での謎の敗戦が仕掛けを早くしてしまったのかもしれない。それでも、ルージュバックが力を出し切れたことがうれしかった。

強いルージュバックの復活と毎日王冠

ルージュバックの強さを実感したのは、4歳になってからのこと。父マンハッタンカフェ、母ジンジャーパンチという“遅咲きの良血”が古馬になってから開花し、デビューから3連勝した時の勢いが戻ってきた。

春は、初戦の中山牝馬ステークスで逃げ馬を捕まえきれず2着に敗れたが、3戦目のエプソムカップで1年3か月ぶりの4勝目を挙げる。

そして、秋。府中1800mのエプソムカップと同距離の毎日王冠を選んだルージュバックは、牡馬の一線級に挑む。毎日王冠は秋のG1戦線を占う重要な前哨戦。出走馬には、前年の天皇賞(秋)2着のステファノスや皐月賞馬ロゴタイプ、春の産經大阪杯(当時GⅡ)で、キタサンブラックを破ったアンビシャスなど、錚々たる牡馬が名を連ねていた。牝馬が勝つには、並々ならぬ能力と精神力が必要とされる舞台が毎日王冠である。

ゲートが開くと、ルージュバックは後方に馬を下げ、折り合いをつけながら静かに脚を溜める。道中、彼女の走りには無駄がなく、まるで風と対話するかのような滑らかさがあった。快速マイネルミラノが先導し、4コーナーを回る。ルージュバックは後方2番手で外に付ける。マイネルミラノが先頭をキープしているが、外からロゴタイプが並びかかる。ロゴタイプを目標に内からステファノス、外からダノンシャークが捕まえようとする先頭争い。

残り200m、内の先頭集団に並びかけてきたのがアンビシャスである。アンビシャスは楽に先頭集団に並びかけると、一気に突き抜けた。二番手との差が少しずつ開いていく。そしてアンビシャスで決まった――と思った瞬間、外から急追してきたのがルージュバック。最後方から瞬時に、先頭を行くアンビシャスに並びかける。

残り100m、ルージュバックとアンビシャスの馬体が並走するものの、脚色はルージュバックが良い。残り50m、外のルージュバックが頭だけ抜け出し、そのままゴールに飛び込む。彼女のストライドはまるで空を舞うようだった。ゴール板を駆け抜けた瞬間、府中競馬場に歓声が弾ける。

彼女の勝利は、ただの着順以上の意味を持っていた。前年のクラシック戦線で惜敗を重ねたルージュバックが、古馬になって、牡馬の一線級を相手に堂々と勝ち切る。彼女の姿は、眠っていた良血が本格化する瞬間の美しさそのものだった。

牝馬の挑戦──牡馬の壁を越えて

GⅠ戦線で戦うルージュバックは、敗れても清々しさが残る。確実に見せ場を作り、彼女の馬券を握りしめている者たちへ、「もしかしたら…」の興奮を与えてくれた。

現役最後の秋、5歳になったルージュバックは、中山の2200mオールカマーを内から鋭く伸びて重賞4勝目を挙げる。右回り、距離延長、最内鋭伸…ルージュバックの決して得意ではないパターンで勝利を収め、更なる成長を示した一戦となった。精神的な成熟、レース運びの巧さ、そして何より勝負所での切れ味──ルージュバックは完成された牝馬となった。

ラストランとなった有馬記念を5着に追い込み、現役を引退したルージュバック。

ルージュバックが残した蹄跡は、全て牡馬との混合戦で勝ち上がった5勝である。4つの重賞勝ちは、私たちに「牝馬の可能性」を再認識させた。そして彼女の走りは、後に続く牝馬たち──アーモンドアイ、クロノジェネシス、グランアレグリア、リバティアイランドなど──平成終盤~令和に、府中の直線で大輪の花を咲かせた名牝たちへバトンを渡す、美しい蹄跡だったと思う。

競馬は、時に残酷だ。才能があっても勝てないことがある。運に恵まれず、評価されないこともある。だが、ルージュバックは違った。彼女は、勝つべき時に、勝つべき場所で、勝った。それがどれほど尊いことか──私はルージュバックを追い続けて、初めて実感した。

Photo by Iatsume

![[連載・クワイトファインプロジェクト]第51回 クワイトファイン号の急逝と、今後のこと](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/10/line_207599964038877-240x300.jpg)

![[データ検証]凱旋門賞において日本馬が活躍する条件とは?](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/07/2025100301-300x194.png)

![[海外競馬・初心者向け]イギリス・アイルランドの障害競馬を徹底解説! その魅力とは?](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2023/12/IMG_5500-150x150.jpeg)

![[追悼]アグネスフライト - ダービーを勝つために生まれてきたような名馬の蹄跡を振り返る。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2023/01/E314B067-D798-453F-B9E0-5374DB11390B-150x150.jpeg)