![[オルフェーヴル伝説]青春時代に喫した4連敗。「同じであってたまるか」三冠馬オルフェーヴル心の叫びを振り返る](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG_8837.jpeg)

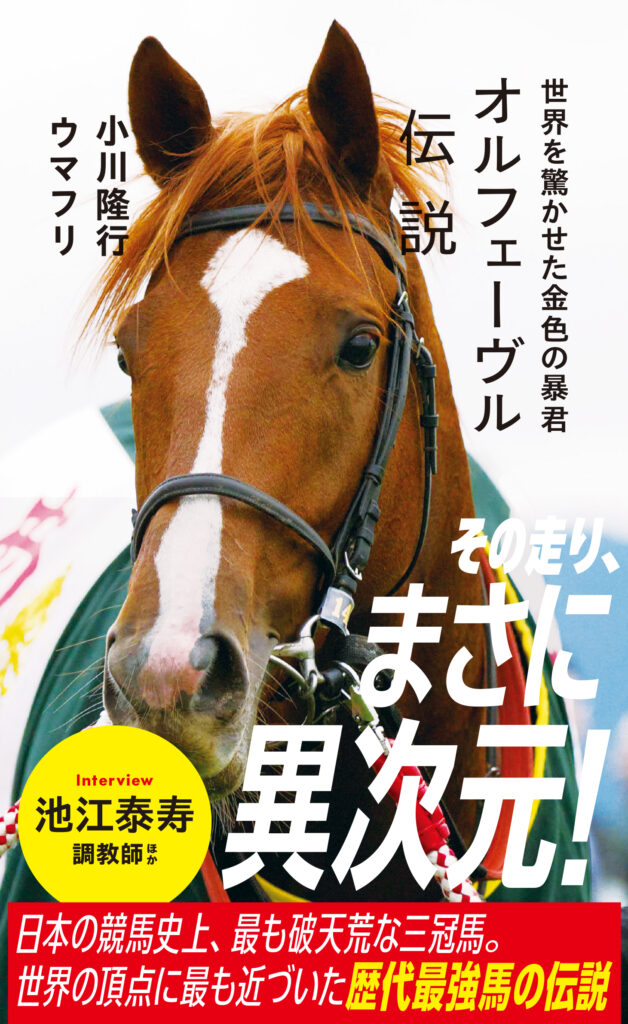

2025年2月19日に発売開始した競馬書籍『オルフェーヴル伝説 世界を驚かせた金色の暴君』(星海社新書)。

三冠達成や阪神大賞典での逸走、凱旋門賞での連続2着──。

あの個性派名馬の歩んだ現役時代を振り返り、父として活躍する現在の日々を紹介するファン必読の一冊。池江泰寿調教師や森澤光晴調教助手をはじめとした当時の関係者インタビューも多数掲載されているほか、栗山求氏による血統解説、治郎丸敬之氏による馬体解説など、バラエティ豊かなライター陣がオルフェーヴルの強さ・魅力を語り尽くす充実の内容となっている。

今回は、その著者の一人である勝木淳さんに、勝木さんから見た「三冠馬オルフェーヴル」を振り返っていただいた。

※本記事は『オルフェーヴル伝説 世界を驚かせた金色の暴君』には収録されていないオリジナル原稿となります

「人間に置きかえて考えればわかる」

とある調教師から取材中に繰り返された言葉だ。なぜ成績があがらないのか。その原因を突き詰めるとき、馬ならではの事情を把握しようとするのではなく、まずは人間だと思って、状況をつかめばみえるものがあるという。

これは特に若駒のレースで有効だ。2~3歳秋にまたがるクラシックは小学校高学年から高校卒業ぐらいまで続く。まさに青春時代。もう二度と戻れないという意味でも共通する部分がある。振り返れば人生でいちばんはしゃいだ時間であり、その当時はもろく、傷つきやすく、傷つけやすい繊細な状態のなか、不安と期待の狭間で揺れ動いていた。学生時代、人はまず横一線から画一的な教育を受け、年齢を重ねるにつれ、上下の差が生まれていく。教えたらすぐにできる子もいれば、同じ教えでもわからない、できない子がいる。残酷なもので、個性の差は点数として表現される。なぜ、できないのか。周囲の言葉を素直に受け入れてしまい、気がつけば自分を責めるようになる。

私の最初の挫折は数字の8だった。小学1年生のこと。今でも鮮明に覚えている。算数の時間、数字を習っているとき、なぜか数字の8が上手く書けなかった。同級生は先生が教える書き方をなぞり、続々と書きあげても、私だけが数字の8が書けない。上下のバランスが崩れたり、左下から右上への曲線がいびつになったり。先生は私に何度も練習するように指導する。ノートいっぱいに8を書き続けても、どうやっても正しい8にならない。正しくできなければいけない。先生の指導は続いた。だが、どうやっても正しくできない。今でも正直、数字の8が苦手だ。PC入力で済ませられる時代になって助かった。これまでの人生で住所に8が入ったことはないが、携帯番号には8がある。さすがにそれを理由に番号を変えようとは思わないが、たまに崩れた8を書いてしまうと、小学1年生の記憶がよぎる。

サラブレッドは人間ほど画一的でないにしろ、競馬デビューまでは各馬、馴致という教育を受ける。鞍をつけ、人を乗せ、その操作に従い、走り、ライバルより速くなるよう求められる。できなければ競走馬になれない。たとえできても競走に勝てるほど上手でないと進めない。三冠を勝つような馬は、たいていは人間でいえば秀才だ。国語算数理科社会に体育図工と教えたことを会得し、それを応用し、期待を越える走りで勝ち進む。だから実戦でほとんど負けない。最初からできる子でないと、三冠の頂には立てない。数字の8でつまずき、算数、数学がからっきしダメだった挫折続きの人間からみれば、少々眩しすぎる存在、それが三冠馬というものだ。

最初からなにもかもできる、遠い存在という定義が三冠馬なら、オルフェーヴルはそれをはみ出す異端の存在だ。三冠初戦の皐月賞まで2勝4敗。7番相撲の幕下以下なら負け越しである。よく負けた三冠馬オルフェーヴル。その負けに魅力がある。そもそも負けには意味がある。力が足りない場合もあるが、力を出せないこともある。オルフェーヴルの負けは圧倒的に後者だ。私には、オルフェーヴルがライバルたちと同じく教わったことができなかったように見えた。競馬は速ければいいわけじゃない。人間の指示に従い、ゆっくり走る区間と速く走るタイミングを察知しないといけない。オルフェーヴルはこれをなかなか理解できなかったように感じられたのだ。いざライバルたちと競うとなると、最初から全力で負かしにいってしまう。ゆっくり走って、最後に速く走ろうという課題ができない。最初から最後まで速く走って、さっさと片づけてしまおうという雑な面が仇となり、負けを重ねていった。三冠馬にもかかわらず、1400mに距離短縮されたのも、鞍上の指示に従わないゆえの選択だった。みんなができることができない。できないけど、とてつもない能力を秘める。人間にもそんな例はいくらでもある。オルフェーヴルの成績に刻まれた4連敗は荒ぶる気性ゆえのものだが、その向こうには「みんな同じなわけがない」というメッセージが読める。同じ教育を受けたって、できる人とできない人がいる。そして、そこで生じた差はあくまで違いであって、能力とは別なのだ。折り合いを欠き、騎手を振り落とし、はてには逸走までし、生涯、型にはまらない道をいく。能力を測る物差しとはなんなのか。成績表に残された「1」以外の数字はそれを訴えかける。

子を持つ親としては、どうしたって教育のなかで正しい形になってほしいと願ってしまうが、結果としてそうならなかったからって、なにも悲観することはない。そこで出た結果はその子の一面でしかない。これができなくても、あれができる。いや、できるものが見つからなくても、どこかにできることがある。魅力はその子の奥深くに隠されているなら、できないことを嘆く前にそれを探してやればいい。できないことを指摘され続け、いつしか自己を愛せない自分に気づく。とかく教育は○より×に目をつける。×を○にするには、×に注目するのではなく、○と×をよく見比べることが大切だ。○と×を等しく並べてはじめて、×の原因がみえてくる。なぜできないのか。という問いは、なぜできたのかと一対である。できないことがあってもいい。

同じであってたまるものか。抗い続けた三冠馬だった。ロンシャンの直線で爆発した身震いするほどの末脚はずっと奥底に隠していた真の力である。世界を驚かせた脚力を持っていながら、青春時代に喫した4連敗は我々に色々なことを教えてくれた。眩しき三冠馬のなかでも愛さずにいられない存在、それがオルフェーヴルだ。

新書『オルフェーヴル伝説 世界を驚かせた金色の暴君』(星海社新書)好評発売中!

※本記事は『オルフェーヴル伝説 世界を驚かせた金色の暴君』には収録されていないオリジナル原稿となります

第一部 オルフェーヴルかく戦えり

最強を証明し続けた遥かな旅 文・構成/手塚瞳

2010ー2011 新馬戦│スプリングS

2011 クラシック三冠│有馬記念

2012 阪神大賞典│凱旋門賞│ジャパンC

2013 大阪杯│凱旋門賞│有馬記念

第二部 一族の名馬と同時代のライバルたち

[一族の名馬たち]ステイゴールド

メジロマックイーン

ドリームジャーニー

オリエンタルアート

8号族 [同時代のライバルたち]

ウインバリアシオン

ゴールドシップ

ジェンティルドンナ

ホエールキャプチャ

グランプリボス

レッドデイヴィス

トーセンラー

ギュスターヴクライ

ビートブラック

ベルシャザール

サダムパテック

アヴェンティーノ [主な産駒たち]

マルシュロレーヌ

ウシュバテソーロ

ラッキーライラック

エポカドーロ

オーソリティ

シルヴァーソニック

メロディーレーン

第三部 オルフェーヴルを語る

血 統 競馬評論家/栗山求

馬 体 『ROUNDERS』編集長/治郎丸敬之

育 成 Tomorrow Farm 齋藤野人氏に聞く

厩 舎(前・後編) 池江泰寿調教師に聞く

海外遠征 森澤光晴調教助手に聞く

種牡馬 社台スタリオンステーション 上村大輝氏に聞く

第四部 オルフェーヴルの記憶

震災の年の三冠馬は「希望の星」

オルフェーヴル産駒の狙い目

穴党予想家が振り返る「オルフェの印」

記者席で見た「阪神大賞典の逸走」

国内外で異次元名馬が生まれた世代

歴代三冠馬を生まれ月で比較する

座談会 語り尽くそう! オルフェーヴルの強さと激しさを

| 書籍名 | オルフェーヴル伝説 世界を驚かせた金色の暴君 |

|---|---|

| 著者名 | 著・編:小川隆行+ウマフリ |

| 発売日 | 2024年02月19日 |

| 価格 | 定価:1,350円(税別) |

| ページ数 | 192ページ |

| シリーズ | 星海社新書 |

![[オルフェーヴル伝説]試練の春、希望の秋へつなぐ仁川にかかる金色の虹 - オルフェーヴルの宝塚記念](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/05/phonto-2-150x150.jpeg)

![[明日開催]ディープインパクト、トウカイテイオー、エイシンフラッシュ。日本ダービーBEST3レースはこれだ! 競馬トークイベント(5/18)開催に寄せて。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/05/phonto-150x150.jpeg)

![[チケット発売中]ラヴズオンリーユー、エアグルーヴ、ブエナビスタ。オークスBEST3レースはこれだ! 競馬トークイベント(5/18)開催に寄せて。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/05/IMG_5536-150x150.jpeg)

![[フェブラリーS]お酒と仲間と叫びと。僕のフェブラリーS観戦を振り返る](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/02/PXL_20240218_022314973-300x169.jpg)

![[連載・片目のサラブレッド福ちゃんのPERFECT DAYS]自分を信じ続けることができるか(シーズン1-35)](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG_0713-300x200.jpg)