北海道を訪れる多くの人が利用する、新千歳空港。

その地に降り立ち、空を見上げると、サラブレッドを愛する者にとっては、ある種の情感が呼び起こされる。

かの名馬たちも、同じ空を見上げていたのか、と。

かつてその空には、あたりに生息していた、多くの鶴が舞っていた。

そのことから、「鶴は千年、亀は万年」の故事にちなみ、この地は「千歳」と名付けられたという。

また、「千歳」という語には、「幸せな人生を、末永く生きられますように」といった意味を持つとされる。

そうした由来や語義も、さることながら。

「千歳」とは実に、美しい響きを持つ言葉である。

その美しい言葉を、耳にすると。

ふと、その名を冠したサラブレッドのことを、思いだす。

サクラチトセオー。

桜色の勝負服を纏った、小島太騎手との名コンビ。

そして何より、「千歳」の名にふさわしく、末永く、それでいて豪快な末脚を持つ優駿だった。

1995年10月29日、天皇賞・秋。

当時6歳だったサクラチトセオーは、2番人気に支持されていた。

しかし、戦前から話題を集めていたのは、2頭のサラブレッドの出走だった。

1番人気を集めた、ナリタブライアン。

前年の1994年に牡馬クラシック三冠に輝き、初めて古馬相手となったグランプリ、有馬記念も制覇、年度代表馬の栄誉にも浴した。

しかし、明けて5歳の始動戦となったGⅡ阪神大賞典を7馬身差で圧勝し、孤高の覇道を突き進むものと思われた矢先、股関節炎を発症してしまい、春シーズンを休養。

その復帰戦となったのが、この天皇賞・秋だった。

2022年の現在は、外厩制度や調教技術の発達により、GⅠに休養明けから挑むことも珍しくはなくなったが、当時はステップレースを使いながら仕上げていくローテーションが主流の時代だった。

史上5頭目の三冠馬は、久々の実戦という不利を覆せるのか、否か。

怪我は完治したのか、休養前の状態まで戻っているのか、それとも。

その揺れ動く心理の中で、ファンはこれまでの圧倒的な走りが復活することを期待して、ナリタブライアンに1番人気を託した。

出走することで注目を集めたもう一頭が、ジェニュインだった。

偉大なるサンデーサイレンスの初年度産駒として、同年の皐月賞馬を制し、ダービーでも2着と好走し、春のクラシックをにぎわせた4歳馬。

しかし、秋の三冠目・菊花賞には向かわず、この天皇賞・秋で古馬との対戦を選んだ。

当時は、春のクラシックで好走した馬は、菊花賞に向かうのが大多数。

1987年に、天皇賞・秋への4歳馬の出走が解放されていたが、この1995年までの8年間で、4歳馬の出走はわずかに3頭にとどまっていた。

クラシック登録のなかった「怪物」オグリキャップが2着に好走していたものの、その他の2頭は着外に敗れている。

栄誉ある菊花賞に出走できるのは、4歳秋の一度だけ。

まして、春のクラシックで好走するような素質馬であれば、菊花賞に向かうのが、当たり前。

しかし、そうした過去の慣習に抗い挑戦することを、松山康久調教師をはじめとする陣営は選んだ。

皐月賞と同じ距離、そして好走したダービーと同じ東京コース。

古馬との力関係と2キロ減の斤量を考慮すると、ジェニュインならば勝負になるだろうという目算が、陣営にはあったのだろう。

新しい世界の扉を開かんと挑んだジェニュインは、4番人気に支持されていた。

翻って、サクラチトセオー。

日本競馬の歴史において、数々の名馬の名に刻まれた「サクラ」の冠。

境勝太郎調教師、小島太騎手、そして馬主・さくらコマースが織りなす円環は、サクラショウリ、サクラユタカオー、サクラチヨノオー、あるいはサクラバクシンオーといった名馬で大レースを制してきた。

チトセオーもまた、当時の「チーム・サクラ」のなかの、期待馬だった。

デビューから素質の高さは折り紙つきだったが、腰の状態が万全ではなく、体調面と相談しながらの調教、レース選択を強いられてきた。

そんな中でも、世代の頂点を決める日本ダービーに出走し、古馬となっては格上挑戦でGⅡ中山記念を制し、あるいはGⅢ京王杯オータムHをレコード勝ちするなど、その才能の片鱗は随所に見せていた。

追うほどに伸びる豪快な末脚と大レース向きの底力は、父・トニービンから多くの産駒が受け継いでいた資質でもあった。

この1995年、6歳となったサクラチトセオーだったが、春の安田記念でハートレイクの2着、続く宝塚記念はダンツシアトルの7着と、悲願のGⅠタイトルになかなか届かない走りが続いていた。

前哨戦のGⅡ毎日王冠は、逃げたスガノオージを捉えきれずの4着。

折しもこの秋、小島太騎手は翌1996年で騎手を引退し、調教師に転身する予定を発表。

堺勝太郎調教師もまた、定年まで残り1年と4か月ほどになっていた。

日本競馬を彩ってきた、「サクラ」の円環。

その形が、徐々に変わりゆく時期でもあった。

残された時間、そしてチャンスは、それほど多くはない。

そういった意味で、1995年の天皇賞・秋が、サクラチトセオーの陣営にとって大きな意味を持っていたことは、想像に難くない。

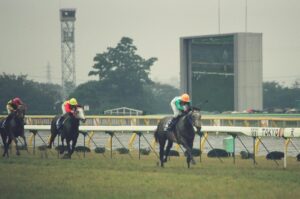

分厚い雲が秋空を覆う下、「秋の盾」をめぐるファンファーレが鳴り響く。

この日の東京競馬場には18万人を超えるファンが詰めかけ、天皇賞・秋としての入場人員レコードを更新。

その大観衆の視線が、一点に集中する。

難しい東京2000mのスタート、17頭がゲートから飛び出す。

好枠の4番枠からジェニュインが出るが、その外のトーヨーリファールが先手を取り、2コーナーに向かう。

不利な17番枠からのスタートとなったスガノオージは、押して挽回していく。

その後ろにアイルトンシンボリ、ホクトベガあたりが先団を形成。

そして、6、7番手あたりの好位で、ナリタブライアンの白いシャドーロールが揺れている。

最内1番枠からの発進のサクラチトセオーだったが、慌てず騒がずといった風情で、いつものように後方2番手を単独で追走。

向こう正面に入り隊列が固まり、淡々とレースは流れていく。

トーヨーリファールが軽快に逃げて、3コーナーの大欅を過ぎる。

ジェニュインも変わらず、内の2番手で岡部幸雄騎手が手綱を絞っている。

的場均騎手が、ナリタブライアンを少しずつ外に持ち出し、じりじりと押し上げていこうとしている。

サクラチトセオーは、そのはるか後方から、徐々に大外から進出していく。

17頭が横に広がり、死力を尽くした直線の攻防。

馬場の真ん中にエスコートされたナリタブライアンだが、的場騎手の手綱の動きとはうらはらに、伸びてこない。

馬群の中でもがく、黒鹿毛。

復活は、成らず。

しかし、揺れる白いシャドーロールを、いつまで見つめているわけにもいかない。

前に視線を移すと、トーヨーリファールがまだ粘っている。

それを交わさんとジェニュインが迫る。

内からはマチカネタンホイザ、そしてアイルトンシンボリも脚を伸ばす。

そして大外から、ピンクの勝負服。

小島太騎手の豪快なアクションに応え、前との差を詰めていく。

その脚にはどこか、重さと力強さが混在していた。

残り100mのハロン棒を通過したところで、ジェニュインが前に出る。

外からサクラチトセオー。

鬼気迫る勢いで追う、小島太騎手。

ゴールまでの残りの距離と、2頭の脚色。

そこからはじき出された目算は、「届かない」。

初の4歳馬の戴冠、偉業達成か。

そう思われた、ラスト数十メートル。

府中の坂を登り切り、死力を尽くしたその剣が峰で、サクラチトセオーは弾けた。

それまでの重さを振り払うかのように、しかし、力強く伸びた。

並んだ、内と外の馬体。

ジェニュインと馬体を並べたところが、ゴール板だった。

差したのか、残したのか。

18万人のどよめきが、レースの余韻のように府中を包んでいた。

写真判定ののち、一番上に灯った「1」の馬番。

サクラチトセオー、1着。

史上初の4歳での天皇賞・秋制覇を狙ったジェニュインと岡部騎手は、非の打ちどころのないレース運びをした。

しかし、その快挙が成るその寸前に、サクラチトセオーの豪脚が、わずかにハナ差で秋の盾を攫っていった。

ついにGⅠのタイトルに届いた、チトセオーの末脚。

上がり3ハロン34秒3は、出走馬中1位。

後方待機から、直線だけで14頭を抜き去った。

「あんなに追ったのは何十年ぶりだよ」と、当時48歳の小島太騎手はおどけてみせた。

管理する境勝太郎調教師も、「わたしが長い人生で泣いたのはチヨノオーのダービーに次いで2回目のことです」と喜びを表現する。

この「サクラ」の円環は、2週間後のエリザベス女王杯でも、チトセオーの半妹であるサクラキャンドルで戴冠。

日ごと引退が近づく中、小島太騎手の手綱と「サクラ」の勝負服は、どこか特別な光を纏っていた。

時に、1995年。

移りゆく時代、変わりゆく「サクラ」の円環のかたち。

その中で、サクラチトセオーと小島太騎手は、秋の天皇賞でひときわ強い輝きを放った。

「末永く、幸せな人生を生きられますように」

「千歳」の語の持つ、その祈り。

そのことばを耳にすると、あの天皇賞・秋を思い出す。

「千歳」の名の通り、末永く、それでいて豪快な、あの豪脚。

サクラチトセオー。

「桜」と「千歳」という、美しい名を冠した、天皇賞馬である。

写真:かず

![[天皇賞・秋]G1レース直前プレビュー](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/11/bFZ-bgsv-300x200.jpg)

![[ウマ娘]ひときわ大きなウマ娘! ウマ娘ヒシアケボノと、史実馬ヒシアケボノ。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/10/bandicam-2021-10-03-01-15-54-283-150x150.jpg)

![[南部杯]トウケイニセイにメイセイオペラ、トーホウエンペラー…。岩手の伝統JpnⅠを制した名馬たち。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2022/02/4F349670-D847-4A76-A6EB-304B3A921E50-150x150.jpeg)