街はクリスマスムード一色に染まり、恋人たちが肩寄せ温もりを分け合う頃。

時を同じくして中山競馬場では、集まった競馬ファンたちがさながら満員電車のような有様で、熱気と興奮を分かち合っていた。10万人を超える人波の中では思うように身動きも取れず、危険を感じる瞬間すらある。

特にゴール前はすし詰め状態で、季節外れだが額に汗を浮かべている人の姿すら見受けられる。

毎年大変な思いをしながら、それでも競馬ファンならば出来れば生で体感したいと思うのが、中央競馬のラストを飾るG1・有馬記念だ。

競馬を知らない人でも、有馬記念だけは知っているという人も多いだろう。

競馬には様々な物語が詰まっているが、これほどドラマチックなレースはないと、わたしは思う。

この時期になるとスポーツ雑誌で特集も組まれるほど、有馬記念は注目度の高いレースだ。

ファン投票で選ばれし馬たちが集う年末の大一番。

競馬ファンなら誰もがみんな、それぞれ思い出の有馬記念があるのではないだろうか。

わたしにも、忘れられない有馬記念がある。

1990年12月23日。

当時、わたしは年端もいかない6歳の少女だった。

その頃からすでに競馬観戦を常としていたのだが、それはひとえに環境のせいと言えるだろう。

父がギャンブルとしての競馬を楽しむ人で、一緒に暮らしていた祖父もまた競馬・競輪を好むギャンブラーだったのだ。

そのため毎週末、家のテレビから競馬中継が流れることは当たり前の光景だった。

それはつまり、幼いわたしにとって競馬は特別でもなんでもなく、ただの日常風景の一部としか捉えられていなかったとも言える。

そんなわたしが競馬の魅力をはじめて知ったレースこそが、1990年の有馬記念。

芦毛の怪物・オグリキャップの引退レースだった。

当時のオグリ人気は異常と言っても過言ではないくらいで、オグリキャップのぬいぐるみは飛ぶように売れていたという。競馬をする人しない人も関係なく熱狂の渦に巻き込んだ、オグリキャップはまさにアイドルホースだった。有馬記念の出馬表を眺める小学1年生のわたしもそんなオグリ人気の風を受け、オグリキャップの応援をしようと思い、レース前に父へと尋ねた。

「オグリキャップ、勝てるかな?」

勝利の期待と自信に満ちた質問をするわたしの瞳は、きらきら輝いていたに違いない。

みんなが大好きなオグリキャップの強さは、今まで何度もこの目で見てきた。

けれどもしかしたらという一抹の不安を払拭したくて、わたしは父の言葉を頼っていた。

返ってきた父の言葉は、今でもはっきりと覚えている。

「オグリ? 終わった馬だよ」

その時わたしは強い衝撃と疑問を覚えた。

馬の強さには終わりがある、ということ。そしてどうやらそれを父が知っているらしいということ。

父を疑うわけではないが、オグリキャップはいつまでも強いままみんなのアイドルだと思うし、どうして終わったと言い切れるのかもよくわからなかった。

その時はそうかなぁと思いつつも父の言葉を素直に受け取り、口をつぐんだ。

しかしギャンブラーの父がオグリを「終わった馬」と表現したのも、今ならわかる。2着となった宝塚記念の直後から次々と襲われた脚部の故障。その影響があったのか、なんとか出走となった天皇賞秋では6着に敗れた。そして、調教の時点から体調が不安視されていたジャパンカップでは11着。

オグリキャップ自身、初の二桁着順だった。

もう、今までのような闘志や覇気が感じられない──わたし自身もそんな前評判をどこからか耳にして、父に前述のような質問をしたのだと思う。

オグリキャップに勝って欲しい。

6歳の少女の脳裏には、かつての強いオグリキャップの姿が焼き付いている。

わたしのオグリキャップは、まだ走れる。勝てる。けれど、それは難しいかもしれないことをどこかで感じ取っていたのかもしれない。

だからせめて、父には一緒に応援して欲しかったのだと思う。

ファン投票1位で迎えたラストランの有馬記念。

オグリキャップはホワイトストーン、メジロアルダン、メジロライアンに続く4番人気。

応援はしているけれど馬券となると話は別、といったファン心理がよく表れている人気順となった。

わたしはそれが悔しかった。

だって、わたしの中ではオグリキャップはいつでも圧倒的1番人気なのだ。

だから、4コーナーを過ぎてオグリキャップが先頭に立った時には、思わず身を乗り出した。

「ほら! やっぱり来たよ!」

高揚した笑顔でわたしが振り向いた時、父はとても悔しそうに悲鳴を上げていたように記憶している。奇跡の復活、感動のラストラン。そんな言葉で語られることの多いこのレースだが、わたしは実はレースとは違う所で感銘を受けていた。

今でも強く印象に残っているのは、レースが終わった後のウイニングランだ。

武豊騎手がオグリキャップの首筋を2度ほど軽くポンポンと撫でるように叩く。

その後、拳を天に突き上げると、スタンドから大歓声が上がる。

止まないオグリコールは一層大きくなる。

夕陽が差す中に見た、堂々たるオグリキャップと武豊騎手の姿は、子供心にも衝撃的なほど格好良く見えた。それと同時に、この姿を見ることはもうないのだと、その時はじめて引退という現実を実感した。オレンジの光に滲んだ感動は、今も記憶の中で鮮烈な輝きを放ち続けている。

オグリキャップにも終わりはあった。

けれどそれは、父が言っていたような悲しい侘しい終わりではなかった。

オグリキャップは最後の最後、有終の美を飾ってくれた。

夢と希望を与えてくれるみんなのオグリキャップはこの日、永遠の英雄となった

そして、オグリキャップがその競走馬生活を終えたレースが、わたしの競馬人生のはじまりとなったのだった。

そして、今年も運命の時は迫っている。

今年はどんな物語が見られるのだろうか。

その主人公は馬であり騎手であり……わたしたち競馬ファンひとりひとりでもある。

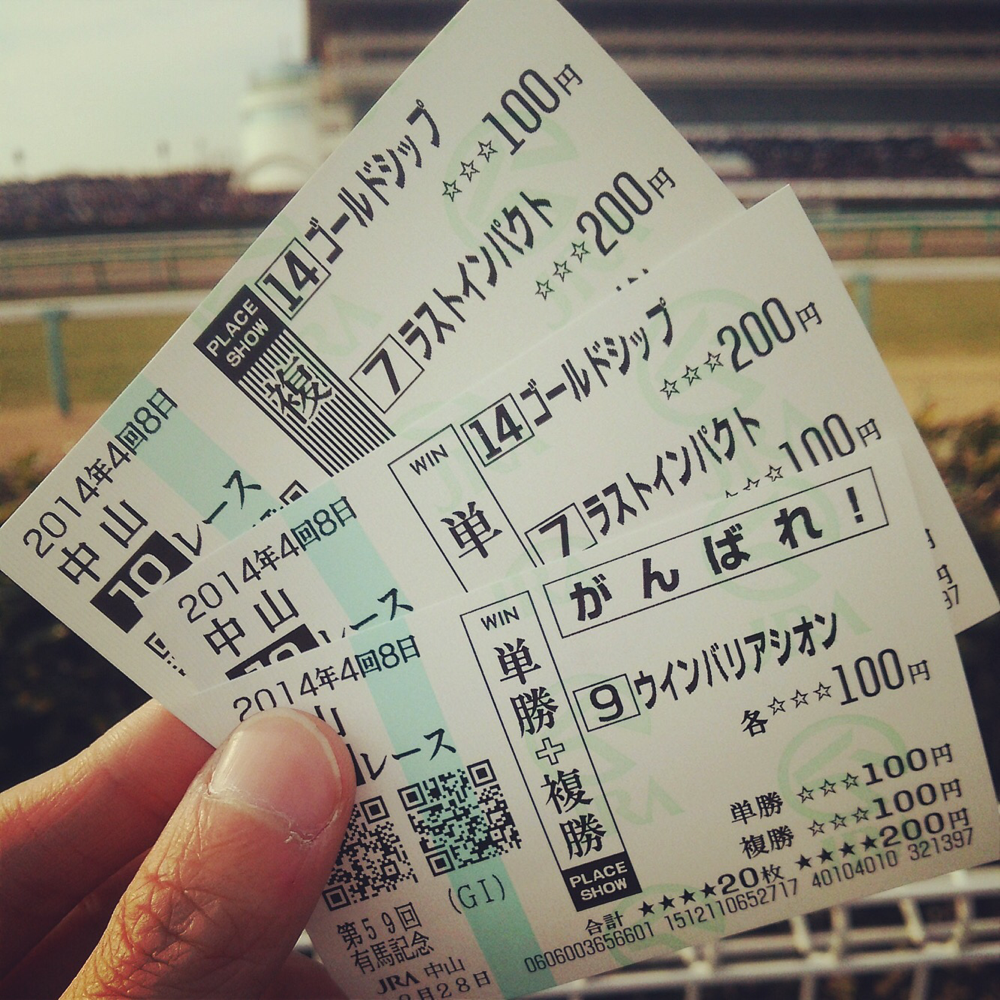

人生の転機を求め一世一代の賭けをするギャンブラーは、魂の込もった馬券を手に。

恋人に連れられてのはじめての競馬に戸惑う彼女は、彼と繋いだ手を頼りに。

年末の一大イベントに乗り遅れまいと騒ぐ学生グループは、渾身の予想を自信たっぷりに。

競馬に恋をして競馬とともに生きることを誓ったかつての少女は、オグリキャップの思い出を胸に。

誰のもとにも平等に、今年も有馬記念のファンファーレが鳴り響く。

こうして新しい物語がまたひとつ、刻まれていくのだ。

写真・ウマフリ写真班

![[インタビュー]騎手引退から20年余りの時を経て、競馬の世界へ。『馬物語』予想家、小田部雪さんの意気込み。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2022/11/942B4016-F424-4D6C-963E-CD752D6B3805-150x150.jpeg)

![[インタビュー]突然訪れた、中津競馬の廃止…。女性騎手・小田部雪さんが振り返る当時の光景。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2022/11/075BDC3F-9406-4178-988E-F1CA3AEB70AC-150x150.jpeg)

![[インタビュー]1994年、中津競馬でデビュー。重賞戦線でも活躍した女性騎手、小田部雪さんが振り返る当時の思い出。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2022/11/D3C04880-F948-4545-B734-73BDCBC9D968-150x150.jpeg)