![[データ検証]凱旋門賞において日本馬が活躍する条件とは?](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/07/2025100301.png)

みなさん、こんにちは!遺伝に着目した血統研究と題し、X(旧Twitter)にて調査結果を公開しているK.Arakiです。

今回は「凱旋門賞において日本馬が活躍する条件」についてお話したいと思います。

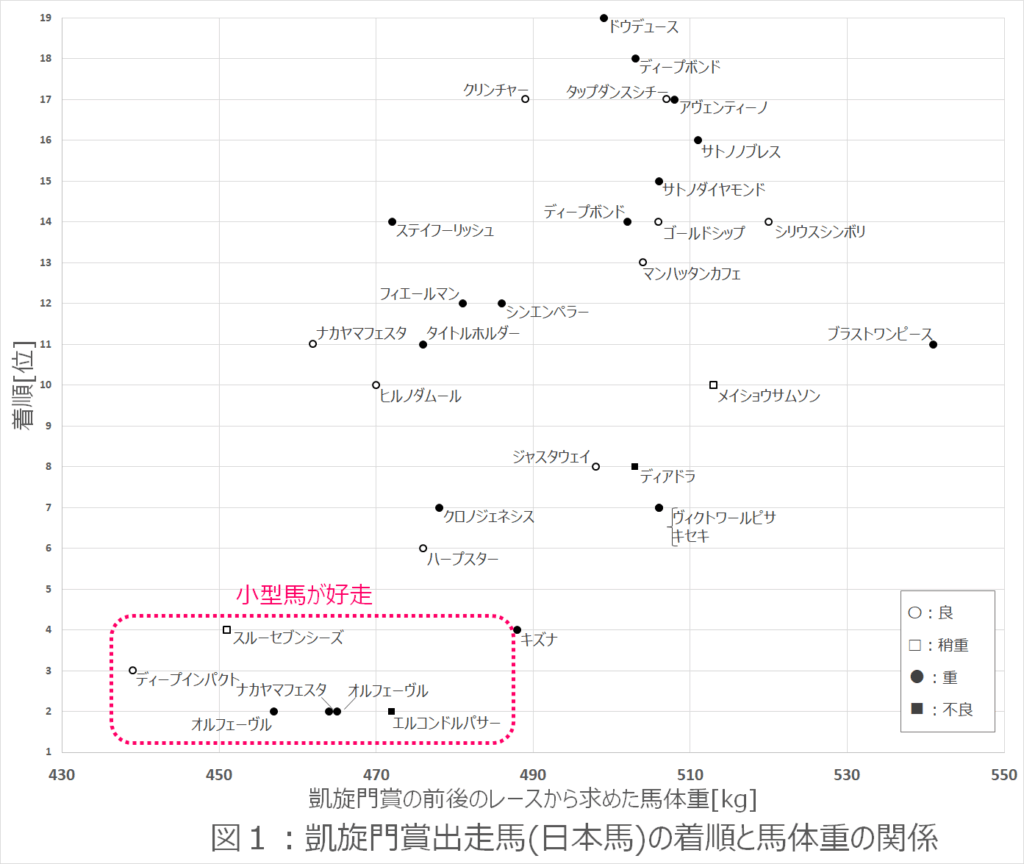

まずは図1をご覧ください。

図1は、凱旋門賞に挑戦した日本馬について、馬体重別の成績をプロットしたものです。横軸は馬体重となっており、左側に位置するほど軽く、右側に位置するほど重い馬を表します。縦軸は着順を表しており、下側に位置するほど好成績であったことを意味します。なお失格となったディープインパクトについては、入線着順である3着でプロットしています。

この図からは、好走したいずれの日本馬も「比較的小さめの馬(以降小型馬と表現)」という傾向が出ているように見受けられます。

しかし、これだけではサンプル数が乏しい感は否めません。そこで、「日本で実施されたレース結果も加えることで、サンプル数を増やすことができないか」を考えてみました。

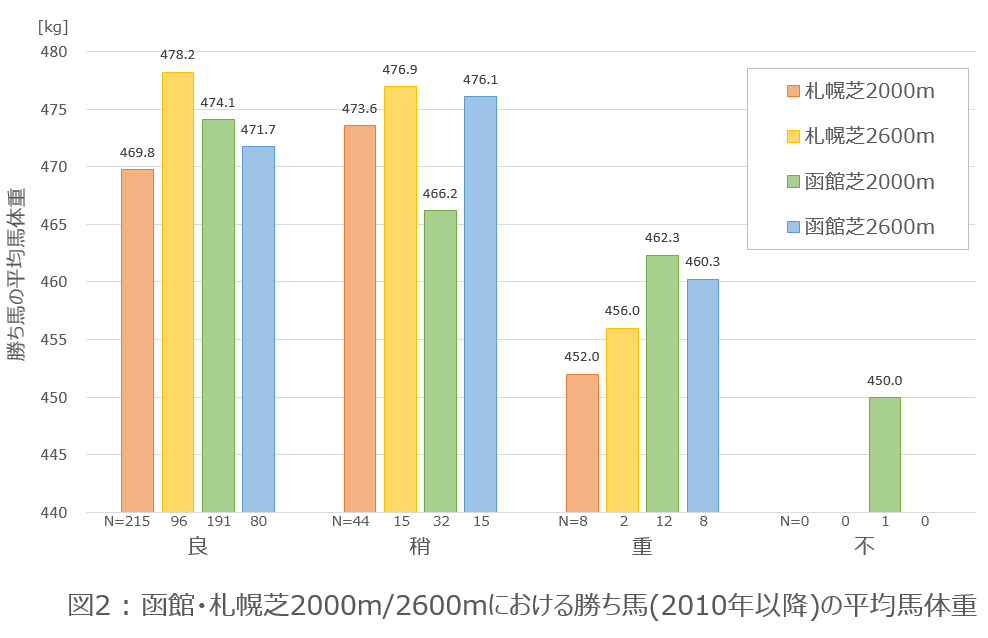

日本の競馬場の中でロンシャンに近い馬場といえば、同じ洋芝が採用されている札幌・函館です。これら2つの競馬場において、ロンシャンの馬場により近い「重めの馬場」になったとき、1着馬の馬体重傾向に変化が現れるかどうかについて調べてみました。

ただし、両競馬場とも凱旋門賞が実施される2400mのコース設定はありません。そのため、2400mに比較的近い2000mおよび2600mの結果を用いて確認することにしました。また、調査範囲としては、2010年以降のレースとしました。ちなみに2010年は、ロンシャンで採用されているペレニアルライグラスという品種の洋芝が、函館でも採用されるようになった年です。※1、※2

※1:札幌では、2010年以前からペレニアルライグラスが採用されています。

※2:札幌・函館いずれもペレニアルライグラス・ケンタッキーブルーグラス・トールフェスクという3種類の品種の混植となっています。一方ロンシャンはペレニアルライグラスのみです。これらの品種は、いずれも洋芝であるため、芝種としては近いといえます。

札幌/函館における結果は図2のようになりました。良から稍重に変わっても、馬体重傾向は大きく変わりませんでした。しかし、重馬場にまで馬場が悪くなると、小型馬のほうが有利という傾向が現れました。

この結果を読み解くにあたり、競馬場の馬場がどのような構成になっているか、についてお話しておく必要があります。まず競馬場の馬場の一番上側には、芝の生えている表層があります。そして表層の下には上部路盤と呼ばれる層があります。日本の競馬場の上部路盤には水はけの良い山砂が主に採用されていますが、ロンシャンの上部路盤には粘土質の土が使われています。そして、この粘土質の土は乾燥が進むと、カチカチに固まってしまうことから、ロンシャンでは乾燥を防ぐため、頻繁に散水して柔らかくしています。この「頻繁に散水されているロンシャンの洋芝」と「降雨により重馬場になった札幌・函館の洋芝」は、比較的近い馬場状態と言えるのではないでしょうか。そして、近い馬場状態であることから、小型馬が活躍するという似た傾向が出た可能性があります。

では水分を含んだ洋芝において、小型馬が好走する傾向となる理由はなぜでしょうか。それは洋芝の特徴が関係していると考えます。東京競馬場をはじめ日本の多くの競馬場で採用されているのは、野芝という種類の芝です。この野芝は頑丈なのですが、それに比べると洋芝は剥がれやすいという特徴があります。ただでさえ剝がれやすい洋芝に対し、水分も加わると、さらに剥がれやすくなります。この水分を含んで剝がれやすくなった洋芝の上を、サラブレッドが全力疾走したらどうなるでしょうか。大型馬であるほど、芝を剥がすエネルギーをより伝えやすくなるので、芝が剥がれやすくなるはずです。走るたびに芝が剥がれていってしまうと、速度を維持するためのグリップが利きづらくなります。そのため水分を含んだ洋芝において、大型馬は成績を落としている可能性が考えられます。

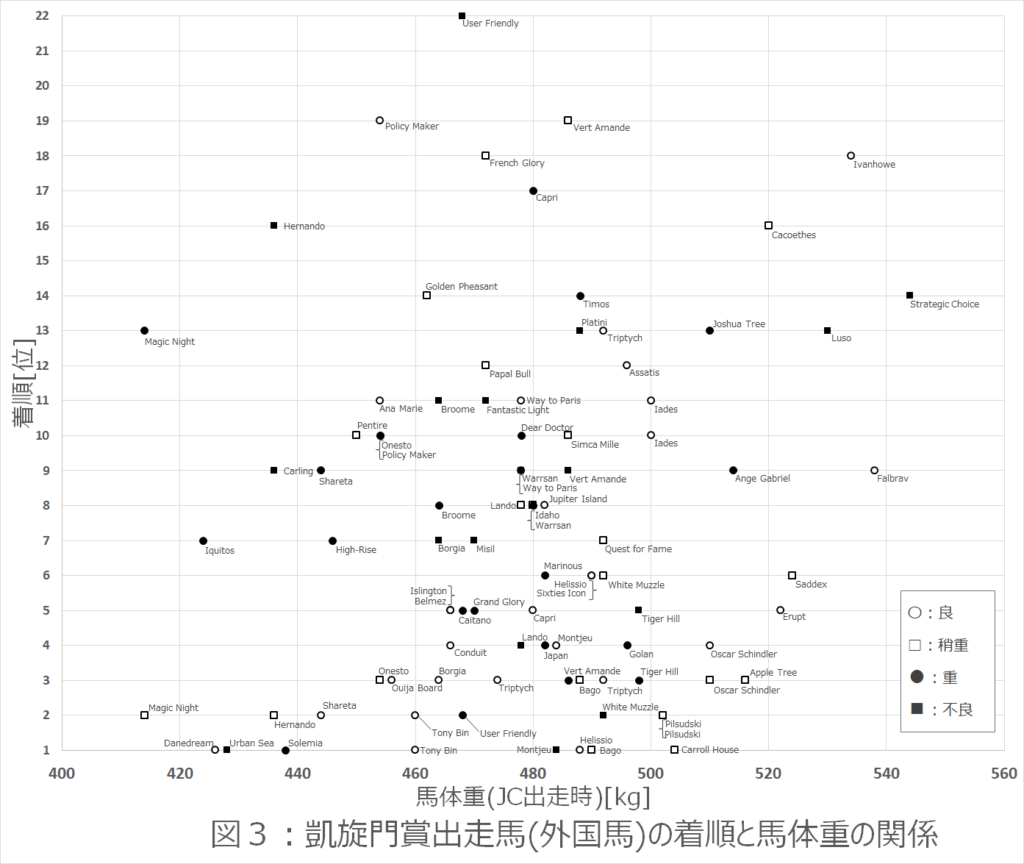

ここで、1つ疑問が生まれます。「小型馬が有利ならば、凱旋門賞で活躍している外国馬はみな小型馬なのか?」という疑問です。そこで「凱旋門賞に出走した外国馬のうち、馬体重が分かる馬について、凱旋門賞の着順」を調べてみました。馬体重の調べ方としては、ジャパンカップのデータを利用しました。ジャパンカップ出走時に馬体重が計測されており、その馬体重データが使えるためです。

その結果は図3となります。この結果からは、凱旋門賞で活躍した外国馬は、必ずしも小型馬というわけではないことが分かりました。ここからは推測となりますが、欧州の大型馬に対しては、大型馬というハンデを克服する何かしらの要因が働いている可能性が考えられます。例えばですが、「大型馬でも芝が剥がれにくい走法ができる」あるいは「芝がはがれてもグリップが利く走法ができる」などです。それを実現するような遺伝子群がもしあるとすれば、欧州においては効果的に働くはずなので、多くの欧州馬が保有している可能性があります。一方、そのような遺伝子群が、日本において有利に働くという条件は限られていますし、日本のグリップの利く馬場では逆に不利になる可能性さえあります。よって、日本では淘汰の方向で進んでいっているのかもしれません。

そういう意味では、欧州から日本に新たに種牡馬を導入する場合には、「凱旋門賞で活躍している日本馬」と似た特徴を持つ馬、すなわち小型馬を選ぶと、日本の馬場によりマッチしやすいのかもしれません。

参考文献1:馬場のすべて教えます〜JRA全コース徹底解説~(主婦の友社)

参考文献2:馬場のすべて教えます2〜JRA全コース徹底解説〜(主婦の友社)

![[データ検証]凱旋門賞において日本馬が活躍する条件とは?](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/07/2025100301-150x150.png)

![[血統研究]主要な種牡馬とGⅠ活躍馬の血統比較から、現代日本競馬における『アツい血統』を探る](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_9400-150x150.jpeg)

![[血統研究]距離適性に影響を与えるとされる『ミオスタチン遺伝子』について](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_9254-150x150.jpeg)

![[特集]どん底から、歓喜の復活へ。骨折を乗り越えた名馬たち。](https://uma-furi.com/wp-content/uploads/2021/04/img_0060-150x150.jpg)